© Schreyer David

© Schreyer David

Raiffeisenstraße 281, 8462 Gamlitz

Gangoly & Kristiner Architekten ZT GmbH

2023

Arch.in DIin Sandra Gnigler

Prof. Dr. Arch. ETH BSA SIA Thomas Hasler

Arch.in DIin Anna Popelka

DI Gernot Reisenhofer

DI Gustav Spener

Das Haus ist, wie der Name schon sagt, eine gemeinschaftliche Einrichtung für möglichst viele regionale Vereine. Die Genese ist interessant, da solche Gebäude oftmals lediglich für eine spezifische Nutzung errichtet werden. Zudem wurde für die komplexen räumlichen Anforderungen zur Entwurfsfindung ein Architekturwettbewerb durchgeführt.

Das Gewinnerprojekt schlägt einen einfachen Baukörper mit einem klaren, ruhigen Dach vor. Dieses bildet hier die entwurfsprägende Basis. Eine sehr überlegte und präzise Detaillierung wird dem entgegengestellt.

Durch die räumliche Zusammenführung vieler wesentlicher ortsansässiger Institutionen und Initiativen gibt es im Gebäude offene Bereiche und Zonen, die dem Austausch und dem Aufenthalt der unterschiedlichen Nutzer:innengruppen dienen.

Die fein ausgearbeitete Fassade, die präzisen Stützendetails und die nuancenreiche Farbgestaltung im Innenraum schaffen eine wertige Atmosphäre, die vieles aufnehmen kann und damit die angrenzenden Nutzungen positiv prägt.

© Schreyer David

Thörl 75, 8621 Thörl

Dietger Wissounig Architekten ZT GmbH

2022

Arch.in DIin Sandra Gnigler

Prof. Dr. Arch. ETH BSA SIA Thomas Hasler

Arch.in DIin Anna Popelka

DI Gernot Reisenhofer

DI Gustav Spener

Respekt vor der Umgebung und Bescheidenheit liegen dem Entwurfskonzept zugrunde. Die neue Hütte tritt als einfaches Volumen im hochalpinen Gelände in Erscheinung.

Als beispielhaftes Objekt für das Bauen in den Alpen setzt der Architekt nicht nur bei der Primärkonstruktion auf Holz. Auch die Fassadengestaltung und nahezu alle Oberflächen im Inneren sind weitgehend in Holz gehalten.

Im Erdgeschoss betritt man das Gebäude über die vorgelagerte Terrasse. Im Bereich des Aufenthaltsraums rahmen große Fensteröffnungen die verschiedenen Aussichten auf beeindruckende Felskonfigurationen.

Darüber bringen die variantenreichen Zimmerkonfigurationen mit ihren individuellen Belichtungssituationen räumliche Qualität in die beiden Schlafgeschosse.

© Schreyer David

Radkersburger Straße 19, 8350 Fehring

1966

Arch.in DIin Sandra Gnigler

Prof. Dr. Arch. ETH BSA SIA Thomas Hasler

Arch.in DIin Anna Popelka

DI Gernot Reisenhofer

DI Gustav Spener

Reduktion aufs Wesentliche: Simpel durchdachte Detaillösungen ermöglichten die Herstellung des Bauwerks mit Holz aus den gemeindeeigenen Wäldern und die Ausführung als Eigenleistung vonseiten der Gemeinde. Das für Fehring entwickelte Modulsystem konnte in Folge auch in weiteren steirischen Ortschaften umgesetzt werden.

Die Setzung der Baukörper steht im Bezug zum Landschaftsraum. Das L-förmige Bauvolumen sitzt an der Hügelkante am höchstgelegenen Punkt des Geländes und umrahmt so das großzügige Freiareal.

Die japanisch angehauchte Ästhetik, die vor allem durch die über dem Gelände schwebenden Baukörper und deren filigrane Ausformulierung entsteht, lassen den Landschaftsraum unter dem Gebäuden durchfließen. Der Zugang liegt bewusst gewählt am höchsten Punkt der Anlage. Somit erfolgt ein „Eintritt“ ins Gelände mit Überblick und idealer Anbindung an funktionale Bereiche.

Im derzeitigen Zustand sind Grundkonzeption und modulare Qualität noch gut ersichtlich und erhalten. Durch sorgfältige Instandhaltung und Instandsetzung ist auch nach jahrzehntelanger Nutzung das Gebäude in einem ausgezeichneten Zustand.

Die grundlegende Inspiration für modulares und industrielles Bauen entstand maßgeblich unter dem Einfluss von Konrad Wachsmann, einem in die USA emigrierten deutschen Architekten. Er prägte mit seinen Architekturseminaren in den 1950er und -60er Jahren im Rahmen der Internationalen Sommerakademie für bildende Kunst in Salzburg eine Vielzahl österreichischer Architekten, darunter die Werkgruppe Graz.

© Schreyer David

Hüttenbrennergasse 31, 8010 Graz

2018

Arch.in DIin Susanne Fritzer

Univ. Prof. Arch. DI Hans Gangoly

Mag.a DIin Eva Guttmann

Prof. Arch. Sigurd Larsen

Dr. Arch. Armin Pedevilla

Im Süden von Graz wurde die modernste Ballsporthalle Österreichs errichtet. Sie ist Herzstück des Sportparks Hüttenbrennergasse, der als zweigeschossiger Solitär nicht nur sportliches Zentrum ist, sondern auch ein neuer sozialer Anziehungspunkt für BewohnerInnen des bislang stadtplanerisch eher stiefmütterlich behandelten Viertels.

Die Grundrisse des zweigeschossigen Gebäudes mit vollständig verglastem Sockel sind klar in drei parallelen Funktionsschichten angelegt, die Ergebnis der Auseinandersetzung mit den Abläufen im Sportpark sind. Neben der Ballsporthalle sind im Eingangsgeschoss das Foyer, eine umlaufende Erschließungszone, ein Restaurant mit Küche, ein Bereich für Sportmedizin und Leistungsdiagnostik und ein Athletikbereich untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich ein Fechtsaal, der auch als Veranstaltungsbereich genutzt werden kann, Catering, Administration, ein Gymnastiksaal, ein Pressezentrum und eine Galerie für Medien und VIPs. Die Arena, Umkleiden, Sauna, Lagerflächen und eine Tiefgarage sind im Untergeschoss untergebracht.

Wände und Geschossdecken bestehen aus Stahlbeton, die Decke des Hallendachs aus einem Raster aus drei Meter hohen Brettschichtholzträgern, die 48 Meter überspannen.

Die Halle lässt sich unterteilen, die Tribünen für 3000 ZuseherInnen bestehen aus fixen und ausziehbaren Elementen.

Zeitlose Materialien (Sichtbeton, dunkler Estrich, Holz), unprätentiöse, sauber gelöste Details und ein ausgezeichnetes Lichtkonzept schaffen eine extrem angenehme Atmosphäre im Inneren der Halle, ein asphaltierter Vorbereich entlang der Schönaugasse mit dem Sitzgarten des Restaurants und einer straßenseitigen Abschirmung in Form einer Baumreihe sowie die Transparenz des Sockelgeschosses bestimmen jene im Außenbereich. Angesichts all dieser Qualitäten, der konsequenten und präzisen Umsetzung des funktionalen und architektonischem Konzepts, der einladenden Niederschwelligkeit der Anlage sowie der Präsenz im öffentlichen Raum vergibt die Jury eine GerambRose 2020 an den Sportpark Hüttenbrennergasse.

© Schreyer David

Offenburger Gasse 17, 8160 Weiz

Architekt Viktor Hufnagl

1968

Arch.in DIin Susanne Fritzer

Univ. Prof. Arch. DI Hans Gangoly

Mag.a DIin Eva Guttmann

Prof. Arch. Sigurd Larsen

Dr. Arch. Armin Pedevilla

1968, mitten in der Zeit gesellschaftlichen Aufbruchs, änderte sich auch die Vorstellung von Schule und Unterricht und die bis dato vorherrschenden pädagogischen Konzepte wurde überdacht. Im Zuge dieser Entwicklung kam es auch in Österreich zum Bau von Hallenschulen, deren architektonisches Konzept Ausdruck einer unhierarchischen und offeneren Wissensvermittlung war. Viktor Hufnagl (1922–2007) hatte bereits ab den 1950er-Jahren Schulen geplant und gebaut, die eine Annäherung an den Hallenschul-Typus waren, 1964–1968 in Weiz jedoch die erste „echte“ Hallenschule Österreichs als Teil eines Ensembles, das 1978 fertiggestellt wurde, umgesetzt.

Ihre Tragstruktur besteht aus einem modularen Stahlbetongerüst mit auskragenden Kassettendecken und wenigen Stützen, der Innenausbau ist im Gegensatz dazu leicht und flexibel. Die 40 mal 40 Meter große Halle ist das Zentrum der Schule, von hier aus werden über eine symmetrische Treppenanlage und Galerien die Klassen erschlossen und sie wird als Pausenraum und für Veranstaltungen genutzt. Die Wirkung dieser Aula ist nicht nur aufgrund der räumlichen Großzügigkeit und die Beleuchtung von oben, sondern auch durch Details wie Bodenmuster und die Ausführung der Brüstungen zugleich beeindruckend und schön gestaltet.

Analog zu den Galerien gibt es umlaufende Balkone, die das Außenbild der Schule bestimmen, wobei die plastische Fassadenausprägung mit den zarten Fensterprofilen reizvoll kontrastiert und der Hülle eine strukturierte Tiefe verleiht.

Im Gegensatz zum später realisierten Gymnasium steht die NMS unter Denkmalschutz. Eine Sanierung des in die Jahre gekommenen und bauphysikalisch wie sicherheitstechnisch den Anforderungen nicht mehr entsprechenden Gebäudes wäre dringend notwendig, sollte allerdings sensibler erfolgen als jene des Gymnasiums.

Nicht nur aufgrund der herausragenden Bedeutung für den österreichischen Schulbau und der architektonischen Qualität, sondern auch als Motivation für die Stadtgemeinde, eine adäquate Sanierung voranzutreiben, erkennt die Jury der NMS Weiz die GerambRose Klassiker 2020 zu.

© paul ott photografiert

Leuzenhofgasse 4, 8020 Graz

2017

Arch. Dipl.-Ing. Alfred Bramberger (Vorsitz)

Univ.-Prof. Arch. Dipl.-Ing. Hans Gangoly

Arch. Dipl.-Ing. Christian Matt

Arch. Dipl.-Ing. Georg Moosbrugger

Univ.-Prof.in Arch.in Maruša Zorec

Das neu errichtete Jugendzentrum ECHO in der Leuzenhofgasse löst das alte Gebäude am Mühlgang ab. Nahe dem Fröbelpark und eingebettet in eine städtische Grünoase ist das Haus ein geschützter Treffpunkt für junge Menschen. Frei von Konsumzwang bietet es für die Jugendlichen der Umgebung den Rahmen für Sport, Handwerk, Spiel, gemeinsame Aktivitäten und gemeinsames Lernen. Jugendzentren sind Orte der offenen Jugendarbeit, sie bieten Raum für Begegnung und den Erwerb von Sozialkompetenzen und Bildungsinhalten. Die Jugendlichen finden Anregung und Unterstützung und können ein breites Angebot an sinnvollen Freizeitmöglichkeiten nutzen. Das realisierte Projekt ging aus einem geladenen Wettbewerb der Stadt Graz hervor. Zielvorstellung und Vorgaben in der Auslobung waren die größtmögliche Einsichtig- und Überschaubarkeit der Innen- und Außenbereiche und zugleich das Schaffen von individuellen Freibereichen unter Einhaltung eines engen Kostenrahmens.

Beim Ankommen wird man von einem großzügig überdachten Vorplatz begrüßt, der das Hauptgebäude mit dem Werkstattbereich verbindet. Die Baukörperstellung (Haupthaus – überdachter Eingang – Werkstattgebäude) erzeugt mit dem umgebenden Baumbestand eine gelungene Hofbildung. Die erste Anlaufstelle ist die Theke im großen Gruppenraum des Hauptgebäudes. Dieser Aufenthaltsbereich erstreckt sich mit gut einsichtigen Rückzugszonen über die ganze Hofseite des Gebäudes. Große Öffnungen ins Freie verbinden Innen- und Außenraum und erlauben die Überschaubarkeit der ganzen Anlage von einem zentralen Punkt aus. Konstruktiv ist das Jugendzentrum ein reiner Holzbau aus BSP-Platten und BSH-Trägern mit Stahlstützen sowie einer hinterlüfteten Fassade aus sägerauen Lärchenbrettern. Die Einrichtung wurde zum Teil von den Nutzern unter Anleitung der Betreuer in der eigenen Werkstatt hergestellt. Dieses Mitgestalten der eigenen Lebensumwelt sorgt für eine zusätzliche Bindung der Jugendlichen zu ihrem Zentrum.

Der geringe Budgetrahmen ist zum Teil erkennbar, was aber für die Jury den positiven Gesamteindruck in keinster Weise schmälert. GM

© paul ott photografiert

Viktor-Kaplan Straße 12, 8605 Kapfenberg

Gem. Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Ennstal / KSV 1919

2017

Arch. Dipl.-Ing. Alfred Bramberger (Vorsitz)

Univ.-Prof. Arch. Dipl.-Ing. Hans Gangoly

Arch. Dipl.-Ing. Christian Matt

Arch. Dipl.-Ing. Georg Moosbrugger

Univ.-Prof.in Arch.in Maruša Zorec

Der Kapfenberger SV ist ein Sport- und Fußballverein mit langer Tradition und großer Ambition im österreichischen Fußball. Junge Talente sollen mit der neu errichteten Teamsportakademie optimale Voraussetzungen für die parallel laufende schulische und sportliche Ausbildung vorfinden.

Das Projekt ging aus einem Wettbewerb hervor und wurde mit einer Landesförderung als Wohnheim mit einer gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft umgesetzt. Dies stellte sich insofern als Glücksfall heraus, als dadurch die anzuwendenden Richtlinien, Vorgaben und gesetzlichen Auflagen definiert waren und die Planer das Wettbewerbsprojekt mit einer gewissen Rechtssicherheit, allerdings auch mit einem fixen finanziellen Rahmen, umsetzen konnten. Die städtebauliche Qualität des Projekts liegt in der gekonnten und unaufgeregten Einfügung der beachtlichen Baumasse in die Bestandsstruktur der umgebenden Einfamilienhausbebauung. Dies gelingt durch die Zweigeschossigkeit des Hauptbaukörpers mit zwei schmalen, aufgesetzten Dachvolumina und durch den Umgang mit den plastisch durchformten Fassaden als vorgestellte Schichten.

Auch im Inneren besticht das Gebäude durch die konsequente Umsetzung einer Schichtung von außen nach innen. Die Privatheit nimmt von den Schlafräumen über die gemeinschaftlich genutzten Wohnräume bis zu den Aufenthalts- und Trainingsräumen ab. Letztere sind offen, einsichtig und hell gestaltet und ein echter gemeinschaftlich genutzter Kern, der das Zentrum des Hauses bildet und den Mannschaftsgedanken spürbar werden lässt. Daneben prägen die offene Hauptstiege und die enge Verbindung des Hauses mit dem Freiraum am Fluss das SchülerInnenheim.

Die Jury hebt die präzise Detaillierung in Planung und Umsetzung sowie die sorgsame und stimmige Materialwahl hervor. Dies zeugt vor dem Hintergrund der durch die Förderung bestehenden Vorgaben von der klugen und ökonomischen Realisierung eines hohen architektonischen Qualitätsanspruchs innerhalb des engen Kostenrahmens. AB

© paul ott photografiert

Prof.in Arch.in Marianne Burkhalter (Vorsitz)

Dipl.-Ing. Markus Bogensberger

Arch.in Mag.a arch., M. Arch. II Gabu Heindl

Dipl.-Ing. Dr. techn. Bernhard Steger

Arch.in DI Alexandra Stingl

Die Metapher der Auster deutet auf das architektonische Konzept hin: auf eine amorphe, schützende Schale nach außen und ein kostbares, präzises Juwel nach innen; ein Sich-Abwenden einerseits und Sich-zur-Sonne-Öffnen andererseits. Die schiere Größe des Gebäudes am Rand der gründerzeitlichen Bebauung wird zum Thema. Geschlossen zur Stadt legt es sich an den Rand des Grundstücks und sucht die Beziehung zur offenen Parklandschaft und der hügeligen Naturlandschaft in der Ferne. Das Gebäude öffnet sich geradewegs zum Freibad und entzieht sich mit seiner blauen, schräg geschuppten Metallpaneelfassade der Geometrie der Stadt und ihrer klaren Struktur. Dieser kontextuelle Umgang mit der Stadt und die Auseinandersetzung mit dem städtebaulichen Rahmen werden in der Jury kontrovers diskutiert. Das Gebäude leistet mit seinem komplexen Programm einen kulturellen Beitrag zur vielfältigen Nutzung für Freizeit und Sport.

Die Offenheit und Transparenz der Innenräume, vor allem der Schwimmhalle, erzählt mit Leichtigkeit die Geschichte einer neuen Freizeit- und Badekultur. Hier möchte man ins Wasser springen und die Stimmung unter dem textilen Wellendach schwimmend erleben. Das alle Aktivitäten überdeckende Schalendach birgt den Gestus einer hierarchielosen Nutzung und Offenheit gegenüber frei angeordneten Möblierungen. Veränderungen sind Teil des Programms und der Grundidee des Projekts. Die Jury hält das Gebäude für ein kohärentes Beispiel in der heutigen Auseinandersetzung mit Großprojekten.

© Archiv BauKultur Steiermark, Wolfgang Retter

St. Johann im Saggautal 12, 8453 St. Johann im Saggautal

Leitner Pretterhofer Simbeni Architekten, Graz

2007

Ass. Prof. Arch. Dipl.-Ing. Dr. Uli Tischler (Vorsitz)

Arch. Dipl.-Ing. Susanne Fritzer

Mag. Elke Krasny

Arch. Dipl.-Ing. Alfred Boric

Dipl.-Ing. Dr. Birgit-Magdalena Skerbetz

Dipl.-Ing. Hans-Christian Hofmann

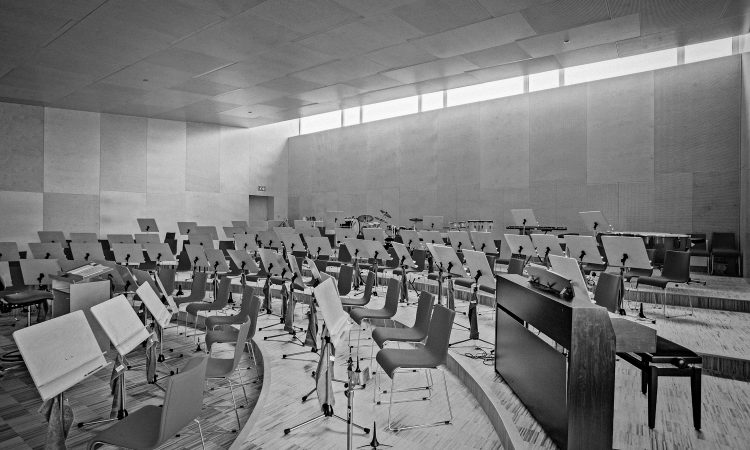

Raum für den Klang

In seiner Gesamtheit sind die architektonische Konzeption und deren Umsetzung durchdrungen von der Funktion des Raums: dem Musizieren. Das ausschlaggebende Kriterium für die Formfindung und auch die präzise Materialwahl war die Raumakustik. Aber nicht nur funktionell drückt sich dieses genaue architektonische Hinhören auf die Raumnutzung aus, sondern auch in der raumplastischen und visuellen semantischen Übersetzbarkeit der dafür gefundenen räumlichen Entsprechungen und Materialien. Damit die MusikerInnen einander beim Proben wirklich hören können – was vorher nie der Fall war – und ein Flatterecho vermieden wird, sind jeweils zwei Wände in den Proberäumen um vier bis sechs Grad verdreht. Das Dach ist um neun Grad geneigt. Parallele Begrenzungen wurden für die Erzeugung eines idealen Akustikraums vermieden.

Die Formgebung spielt nicht auf regionale Geprägtheiten konventionalisierter Vorstellungen von Musikheimen an, sondern übersetzt das konsequente Bedenken der raumakustischen Bedingungen in eine semantische Analogie zur Funktion: den Instrumentenkoffer. Die unterschiedlichen Raumhöhen führen zur markanten Form, die an die Behausung für die Instrumente, den Instrumentenkoffer, denken lässt. Die Materialien Holz und Metall tun das Ihrige, um diese Assoziation entstehen zu lassen. Dieser Instrumentenkoffer steht als rhetorische Figur der Synekdoche für die Gesamtheit des Musikmachens. Die Formgebung signalisiert zugleich das Engagement und die ästhetische Aufgeschlossenheit des Musikvereins. Die Materialwahl folgt ebenfalls der Optimierung der Raumakustik sowie den engen budgetären Rahmenbedingungen. Die massive Mischbauweise – Ziegel und Stahlbeton – wurde kombiniert mit einer inneren Holzschalung. Der Innenausbau erfolgte großteils durch Mitglieder des Musikvereins in Eigenleistung.

Städtebaulich bildet das Musikheim für die rund 70 MusikerInnen den Abschluss des Zentrums mit den öffentlichen Einrichtungen Gemeindeamt, Kindergarten, Volksschule und Saggautalhalle. Die städtebauliche Kommunikation ist gelungen: Die verglaste Foyersituation öffnet sich zum Schulplatz hin, die hochaufragende Vorderfront mit der markanten Farbgebung des Putzes und dem metallisch glänzenden Fensterband leitet den Blick zur barocken St. Johanner Pfarrkirchne hoch.