© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Univ. Prof. Arch. Dipl.-Ing. Klaus Kada, Graz

Stadt Graz

2002

GRANIT GesmbH, Graz

Siemens Bacon GmbH & Co KG, Graz

Unger Stahlbau, Oberwart

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

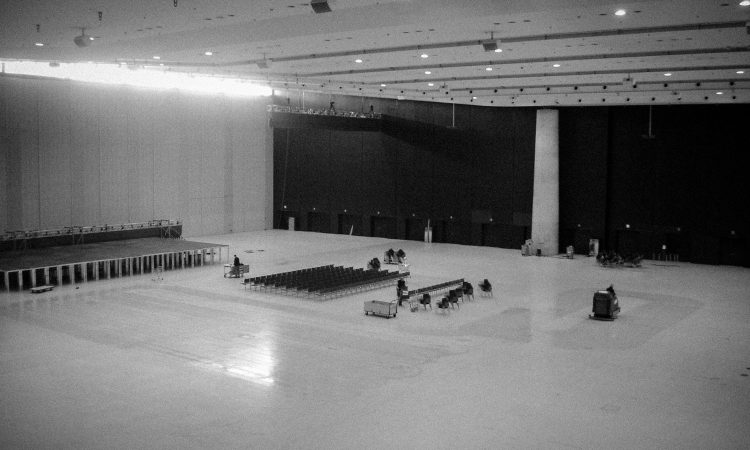

Mit der Stadthalle Graz ist ein urbanes, architektonisches Zeichen gelungen, ein spannendes Gebäude als multifunktional bespielbares Veranstaltungszentrum. Die auffallende architektonische und städtebauliche Geste der weit auskragenden Dachkonstruktion, durch die die Halle bereits Wahrzeichencharakter erlangt hat, erfüllt neben dem subtilen „Fingerzeig“ auf die Stadtkrone vor allem auch die funktionale Zweckmäßigkeit des großen, witterungsgeschützten Vorplatzes als Versammlungs-, Empfangs- und Manipulationsfläche in Art der historischen Stadtloggia. Das Entree der Halle vermittelt durch die Glasfassade zum Foyer Transparenz und Offenheit zum Straßen- bzw. Platzraum. Die optische Leichtigkeit wird auch durch die auf nur vier Stützen ruhende, 150 x 70 m überspannende Dachkonstruktion unterstützt. Die Halle selbst bietet durch die Stützenfreiheit sowie raffinierte, funktionelle Konstruktions- und Gestaltungsdetails eine unendlich erscheinende Variationsbreite der Nutzung. Zum Beispiel lässt sich durch raumhohe Dreh- und Schiebewände die Halle in den ostseitigen Messepark erweitern, im Dach geführte Sekundärträger, Abhängepunkte und Leitungsführungen ermöglichen eine annähernd beliebige Raumteilung, Dekoration, Beleuchtung und Bespielbarkeit, die durch mobile Bestuhlungs- und Einrichtungselemente und unterschiedliche Bodenöffnungen ergänzt wird. Diese ausgesprochen flexible Verwendbarkeit der Halle und des über dem Foyer liegenden Tagungszentrums und deren bedarfsabhängige Kombinierbarkeit sowie die funktional und gestalterisch herausragenden Besonderheiten bestechen neben der statischen Konstruktion und den exakten, architektonisch anspruchsvollen Detailausbildungen und machen die Stadthalle zu einem Vorzeigebeispiel baukünstlerischer Fertigkeit und zu einem Highlight der steirischen urbanen Baukultur.

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Architekturbüro Stingl-Enge, Trofaiach

Wettbewerb mit Arch. Dipl.-Ing. C. Aulinger

Gemeinde St. Ruprecht a.d.R.

2004

Baufirma Strobl, Weiz/Preding

Holzbau Hofer, Lienz

Fenster: Fa. Fleck, Hirnsdorf

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

Der Neubau der Volksschule St. Ruprecht mit großer Sporthalle stellt sich als schlichter, gut proportionierter Baukörper dar, der sich mit den bestehenden Schulbauten zu einem harmonischen Ensemble verbindet. Die durch das erforderliche Raumprogramm bedingte große Baumasse wurde von den jungen Architekten durch geschickte Gliederung aufgelöst und setzt sich in zweigeschossiger Bauweise mit gleichbleibender Breite aus einem großen Turnsaal- und mehreren Klassentrakten zusammen, die alle über einen großzügigen, mittigen Erschließungsgang verbunden sind. Durch diese Gliederung entstehen neben einem klar ablesbaren, gut organisierten Nutzungskonzept sehr schöne Pausenräume im Inneren und Äußeren des Gebäudes sowie großzügige und annähernd gleiche Belichtungsmöglichkeiten aller Klassen. Die schönen Öffnungen überzeugen durch ein intelligentes Wechselspiel von großen Fensterflächen, Oberlichten und Eckfenstern, die den ruhigen Baukörpern einerseits eine spannende Fassadenstruktur verleihen und andererseits trotz guter Ausblick- und Belichtungsmöglichkeit den gegenseitigen Einblick verhindern. Die Materialwahl der Fassaden spiegelt konsequent den konstruktiven Aufbau der Wände wider – Holzschalung bei Holzbauweise und Verputz bei Massivscheiben –, die ansprechende Farbgebung untermauert selbstsicher die klare architektonische Sprache dieses Gebäudes.

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Dipl.-Ing. Igor Skacel, Graz

Weingut Erwin Sabathi GmbH, Pößnitz

2004

Baufirma STRABAG AG, Tillmitsch

HSH Holzbau GesmbH, Köflach

Fassade: Kigerl GesmbH, Unterbergla

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

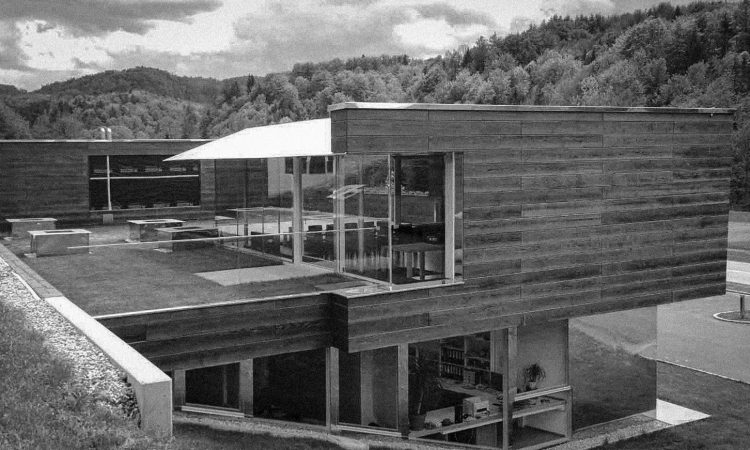

In der Vielzahl von neuen – teils gestalterisch überzogenen – Weinkellerprojekten der letzten Jahre, in denen Dank des qualitativen Aufschwunges des steirischen Weins und damit einhergegangenen wirtschaftlichen Erfolges aus Winzern „Industrielle“ wurden und die kleinen, die Kulturlandschaft prägenden landwirtschaftlichen Betriebe bedarfsorientiert zu Industriebetrieben mutieren mussten, wirkt der Neubau „Weingut Sabathi“ in seiner Architektursprache und dem Umgang mit dem Gelände und dem landwirtschaftlich kultivierten Umraum als sehr sensibel eingefügt und maßstäblich und formal angemessen. Durch einen großen bautechnischen (und sicherlich auch finanziellen) Aufwand in Form des Eingrabens bzw. – bis zu 8 m – Einschüttens eines Großteils der gewaltigen Baumasse wurde ermöglicht, den natürlichen Geländeverlauf wiederherzustellen. Das weitestmögliche Erhalten und Rekultivieren der Vegetationsvielfalt – Streuobst, Wiesen, Weingarten – und auch deren Sicht- und Erlebbarmachen für den Besucher zeugt von starkem Bezug der Bauherren und des Planers zur Kulturlandschaft und von deren hohem kulturellen Bewusstsein. Durch ausgeklügelte Logistik und optimierten Raum-Funktionsbezug wurde die „Philosophie der kurzen Wege“ zwischen Weinkeller, Lager, Verkostung und Verkaufsraum optimal umgesetzt. Das Projekt besticht auch durch ambitionierte Detailausbildungen – bis hin zur flexiblen Möblierung – und eine besondere Materialwahl der Oberflächen sowie durch spielerische und spannende Gestaltungselemente. Durch den Einsatz edler bzw. veredelter Oberflächenmaterialien wird die hohe Qualität des erzeugten Produktes subtil vermittelt.

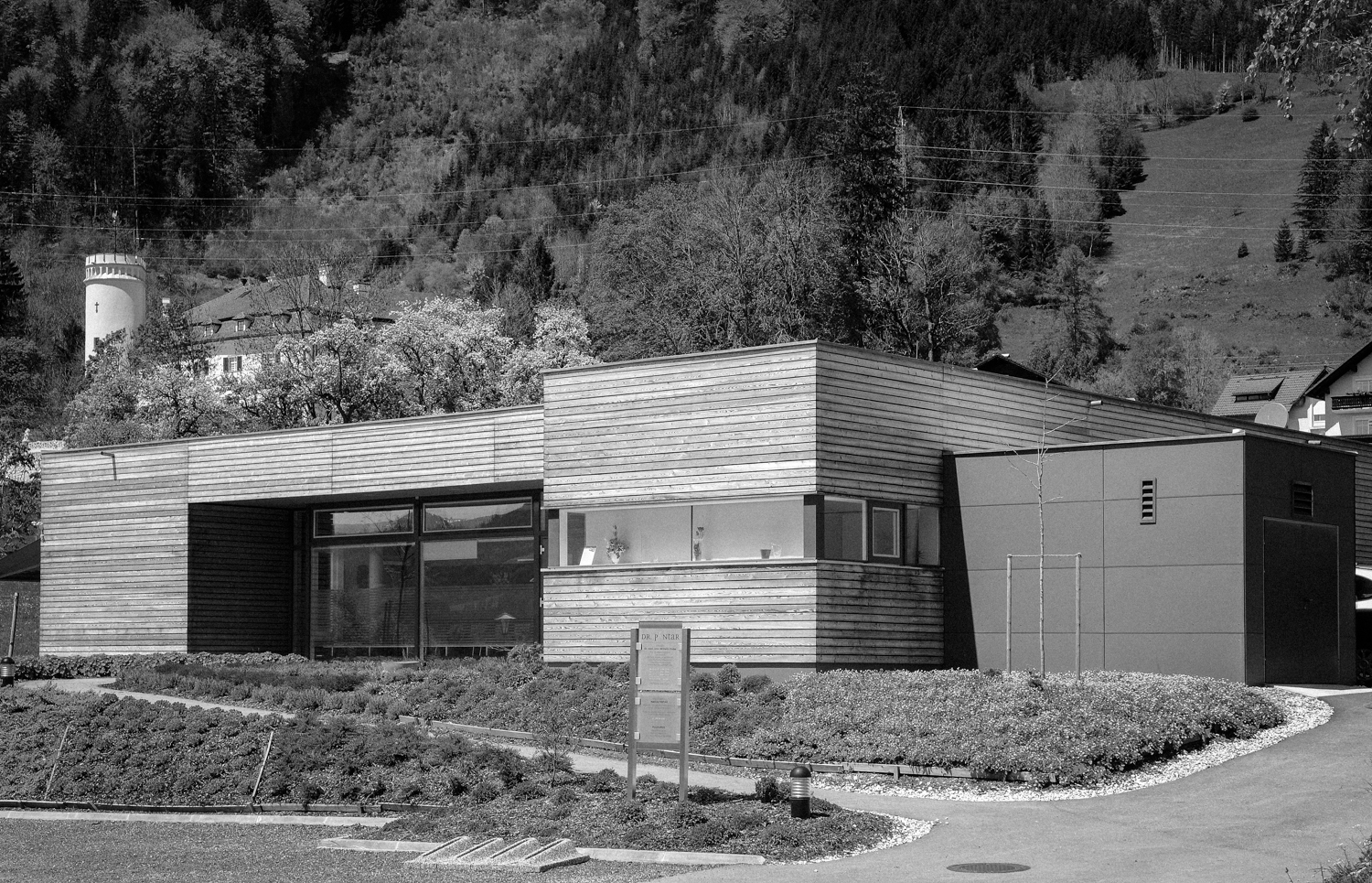

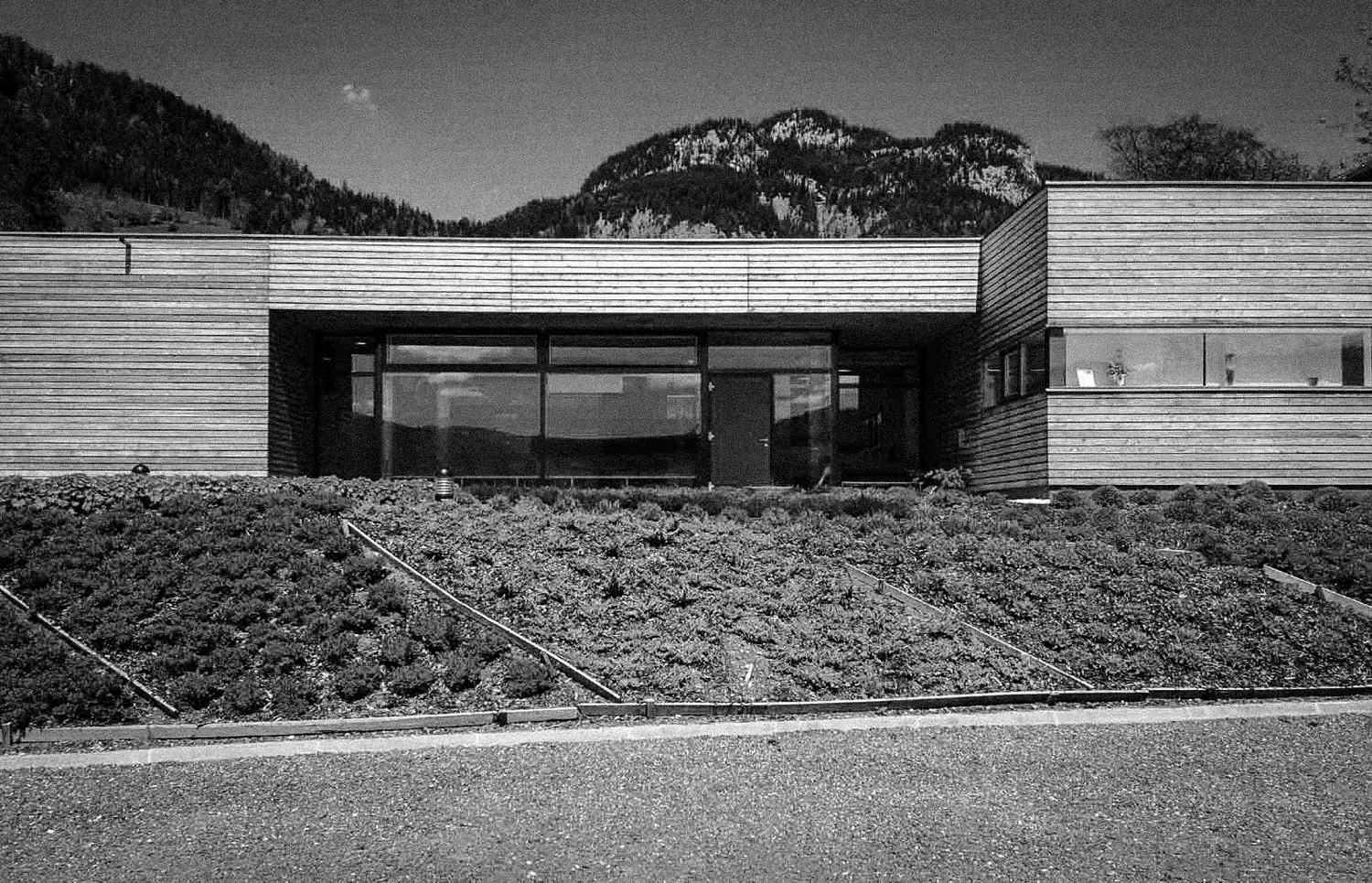

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Töllergraben 1, 8605 Kapfenberg

Architekt Dipl.-Ing. Christian Andexer und Architekt Dipl.-Ing. Georg Moosbrugger, Graz

Stadtgemeinde Kapfenberg

Ing. Mandlbauer Bauunternehmung GmbH, Graz

Strobl Holzbau GmbH, Weiz/Preding

Stadtwerke Kapfenberg

2004

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

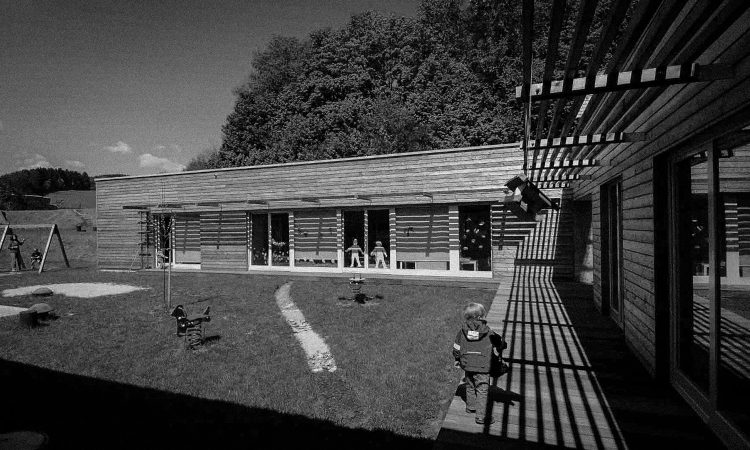

Der Lage der Kinderkrippe im Nahbereich der stark befahrenen Leobener Straße B 116 und der dadurch gegebenen Lärmbelastung wurde sehr geschickt mit einem Baukörper in U-Form begegnet, der einen ruhigen Innenhofbereich mit angenehmer Atmosphäre für eine vielfältige Nutzung schafft. Auch die großen Fensterflächen, die die umliegenden Trakte mit viel Tageslicht versorgen, sind zu diesem Hof ausgerichtet und ermöglichen so neben einer schallgeschützten Belichtung und Belüftung die Kommunikation zwischen den Gruppen und einen guten Überblick über die gesamte Anlage. Das Gebäude ist gut proportioniert und sehr sensibel in das leicht fallende Gelände gesetzt. Die schlichte Baukörper-Grundform ist mit raffinierten, spannungsvollen Architekturelementen bereichert. Die baulichen und gestalterischen Details der Holzfassaden und der inneren Oberflächen sind mit großer Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt. Die Räume sind liebevoll und maßstabsgerecht auf die Bedürfnisse der unterschiedlich großen Kleinst- und Kleinkinder angepasst, warme Farbtöne und gute Beleuchtung unterstützen die Harmonie des Raumes. Sowohl im Inneren und im wettergeschützten Außenbereich als auch im Freigelände sind kindergerechte Zonen und Rückzugsbereiche geschaffen, die ein großes Maß an Abwechslung in der Nutzung für große und kleine Gruppen, aber auch für einzelne Kinder bieten.

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Architekt Dipl.-Ing. Hans Gangoly, Graz

Gemeinde Trahütten

2004

Bmst. Franz Korp GmbH, Schwanberg

Zimmerei Stock KG, Groß St. Florian

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

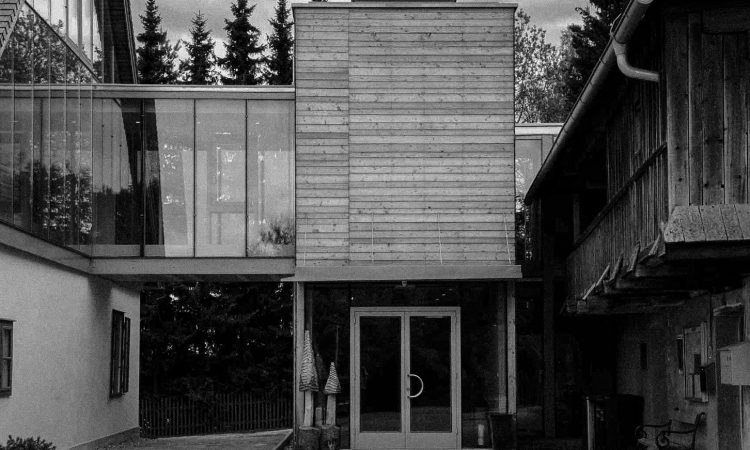

In der kleinen Ortschaft Trahütten, in etwa 1000 m Seehöhe am Ausläufer der Handalpe an der Straße von Deutschlandsberg auf die Weinebene gelegen, ist durch viel Feingefühl und gestalterische Sorgfalt ein baukulturelles Gustostück entstanden. Aus einem baukulturell bemerkenswerten historischen Ensemble – dem ehemaligen Pfarrhof mit einem landwirtschaftlichen Nebengebäude – schuf der Architekt durch sensible, gestalterisch und technisch ausgereifte und hochwertige Restaurierung einerseits und Erweiterung bzw. Koppelung mit zeitgemäßer Architektursprache andererseits ein multifunktionales Gemeindezentrum, ohne die Maßstäblichkeit der kleinteiligen gewachsenen Struktur zu stören. Durch behutsame Einfügung eines solitären Treppenhauses als „Gelenk“ mit verglasten Anbindungen an die beiden Gebäude wurden eine angemessene Erschließung, eine vielseitige Nutzbarkeit und Erweiterung ermöglicht . Mit konsequentem und gut detailliertem Einsatz von zeitgemäßen Holz- und Glaselementen sowie gefühlvoller Adaptierung des historischen Dachstuhles als Sitzungssaal mit großzügiger Belichtung über die verglaste Giebelwand ist eine perfekte Symbiose und ein Neben- und Ineinander von Alt und Neu gelungen. Eine Vielzahl an intelligenten und liebevollen Details im Alt- und Neubaubereich zeugt von der großen Erfahrung des Architekten; das Gesamtwerk zeugt von hohem baukulturellen Bewusstsein des Bauherrn mit Aufgeschlossenheit gegenüber zeitgemäßer Gestaltung.

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Salzburger Str. 9, 8940 Liezen

Egger-Kreiner Architekten ZT-GmbH, Gröbming

Landmarkt KG, Stainach

2004

Baufirma GRANIT GesmbH, Haus i. Ennstal

Schachnerhaus GmbH, Öblarn

Glas Gruber, Gröbming

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

Mit einer klaren und ruhigen Baukörpergestaltung wurde in einem heterogenen und derzeit städtebaulich unbefriedigenden Umfeld an der Ennstalbundesstraße in der westlichen Stadtrandzone von Liezen ein deutlicher und zukunftsweisender Akzent der Erneuerung gesetzt. Das nahezu monumentale Gebäude als Neuinterpretation einer Markthalle stellt eine innovative, städtebaulich selbstsichere und baugestalterisch bestechende Lösung dar. Die Einhausung dieser Halle mit Profilit-Verglasung wirkt von außen als architektonische Geste und schafft einen gleichmäßig gut durchlichteten und dennoch den Lärm der Straße abschirmenden Innenraum. Die konsequent einfache und gut proportionierte Baukörperform als nutzungsorientierte Funktionshülle erlaubt einen hohen Grad an Flexibilität im Raumprogramm. Die leichte Hanglage wurde geschickt zur Errichtung einer Tiefgarage mit straßenabgewandter Zufahrt und interner Treppen- und Lifterschließung sowie für die Anlieferung über Andockschleusen genutzt. Auch im Eingangsbereich ist durch das weit vorspringende Dach ein witterungsgeschütztes Parken und Manipulieren möglich. Trotz des reinen Funktionsbaues wurde bis in die hochbaulichen Details ein hoher gestalterischer Anspruch angelegt und umgesetzt.

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Salzburger Straße 468, 8950 Stainach

Architekt Dipl.-Ing. Andreas Kanzian, Graz

Dr. med. Wilhelm u. Maria Pintar

2003

Generalunternehmer: „Das Steirerhaus“, Großpesendorf

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

Am westlichen Ortsrand von Stainach liegt abseits des Stainacher Schlosses als städtebauliche Überleitung von der dichten Geschoss-Wohnbebauung zum freien Kulturlandschaftsraum die Ordination Dr. Pintar als Kontrapunkt in Form und Material. Das gut proportionierte und bis ins Detail sorgfältig gestaltete Gebäude aus vorgefertigten, massiven Holzbauteilen und unbehandelter Holzfassade besticht durch hohe Außen- und Innenraumqualität mit spannenden Farbakzenten. Der großzügige Patienten-Zugang ist generationengerecht über Rampen erschlossen, die durch einen liebevoll angelegten (Heil)Kräutergarten führen. Rezeption und Wartezone sind ähnlich einem Hotelfoyer konzipiert und vermitteln eine angenehme, wohnliche Atmosphäre, die dem Patienten die Schwellenangst nimmt und die Wartezeit erträglicher macht. Mit einem übersichtlichen und funktionalen Raumkonzept und flexibel „bespielbaren“ Räumen wurde ein hohes Maß an Nutzungsmöglichkeiten und Variabilität geschaffen. Sowohl der Rezeptions- und Wartebereich als auch die darum gruppierten Untersuchungs-, Therapie- und Nebenraumtrakte mit dem großzügigen Sozialraum sind hell von Tageslicht durchflutet, das langgezogene Panoramafenster der einzelnen Ordinationsräume eröffnet den Blick auf die Bergkulisse des mächtigen Grimmingmassivs. Die Holzkonstruktion ist durch die Möglichkeit der vertikalen Erweiterung sehr vorausschauend angelegt.

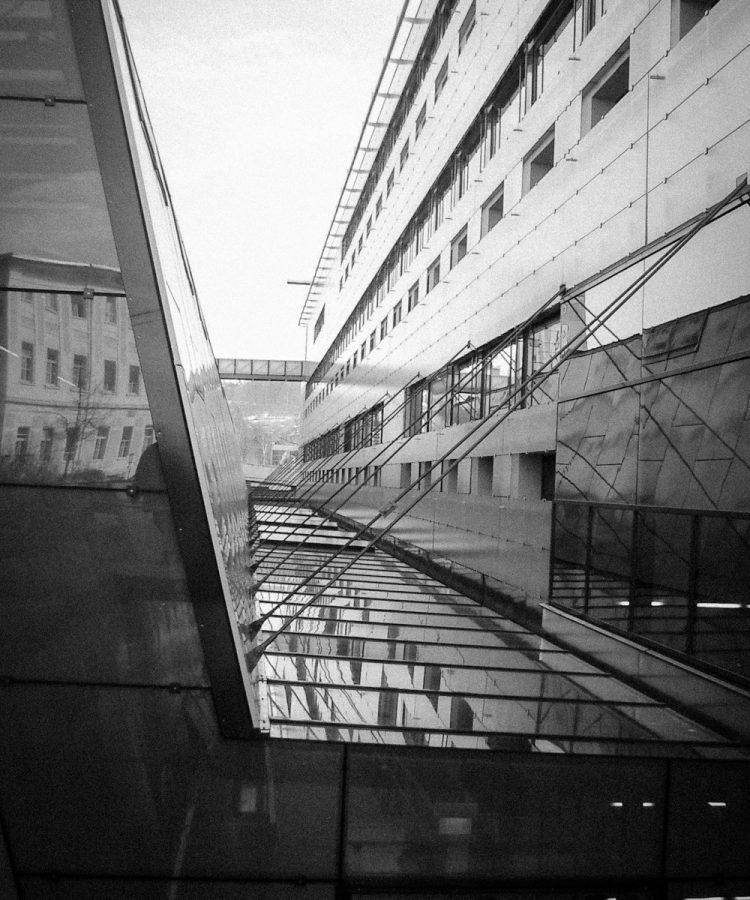

© Archiv BauKultur Steiermark, Andreas Scheucher

Architektengemeinschaft Croce-Klug & Kopper, Graz

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft mbH

2004

ARGE ZMF Granit-Herzog-Universale

Steiner-Bau, Graz

Morocutti GmbH, Graz

Stahlbau Brandstätter, Frohnleiten

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

Im Zuge des Projektes LKH 2000 wurde auf das neue Parkhaus in der Stiftingtalstraße das Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung aufgesetzt bzw. zum Teil angebaut. Dieser eigenständige, dominante und elegante Gebäudekomplex gliedert sich sehr klar und gut ablesbar in zwei, den jeweiligen Funktionen zugeordnete, unterschiedlich gestaltete Baukörper: Der öffentlich zugängliche Trakt mit Bibliothek, Verwaltung, Hochschülerschaft etc. präsentiert sich auch nach außen in der Architektursprache durch transparente, geschwungene und geneigte Glasfassaden offen, der großvolumige Forschungstrakt hingegen ist funktionsbezogen sehr klar und nüchtern in einer kubischen Form gehalten. Der verglaste Bibliotheks- und Verwaltungstrakt reagiert sehr sensibel auf die Geländesituation, nimmt die Krümmung der Geländestufe zum Krankenhausareal formal auf und verläuft in einer großzügigen, sich verjüngenden Freitreppe auf einen dem Haupteingang vorgelagerten und mit Leuchtstelen und Bäumen gerasterten Platz. Durch die Neigung der Glasfassade als Gegenüber zur Böschung weitet sich die „hohle“ Gasse der alten Stiftingtalstraße auf und lässt dem Fuß- und Radweg den nötigen Raum. Die über beide Geschosse führende nordseitige Verglasung bringt eine angenehme, gleichmäßige Belichtung und schafft vermittelnde Ein- und Ausblicke. Der langgestreckte Forschungstrakt ist durch vorgeblendete Glaselemente in seiner Massigkeit und Schwere aufgelöst und beherrscht dennoch wie eine Spange die gesamte Anlage. Die Innenraumqualitäten, die Raum-Funktionszuordnung, die Erschließungen bis hin zu sehr penibel ausgeführten Detailausbildungen entsprechen in hohem Maße der Erwartungshaltung auf Grund der ansprechenden und spannenden Architektursprache der äußeren Form. Spielerisch anmutende Gestaltungsdetails wie in Glas aufgelöste Zwischenwandanschlüsse als „Raumvermittler“, applizierte Lochblechbalkons, spezielle Form- und Materialwahl der Dachaufsätze für Haustechnik bis hin zum elliptischen, farblich akzentuierten Café auf der Terrasse sind sehr gekonnt eingesetzt und fördern in hohem Maße sowohl die Freude an der Nutzung als auch an der Betrachtung.

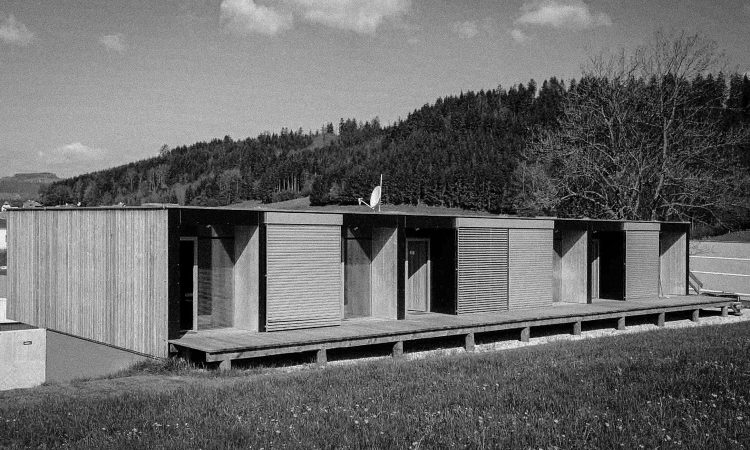

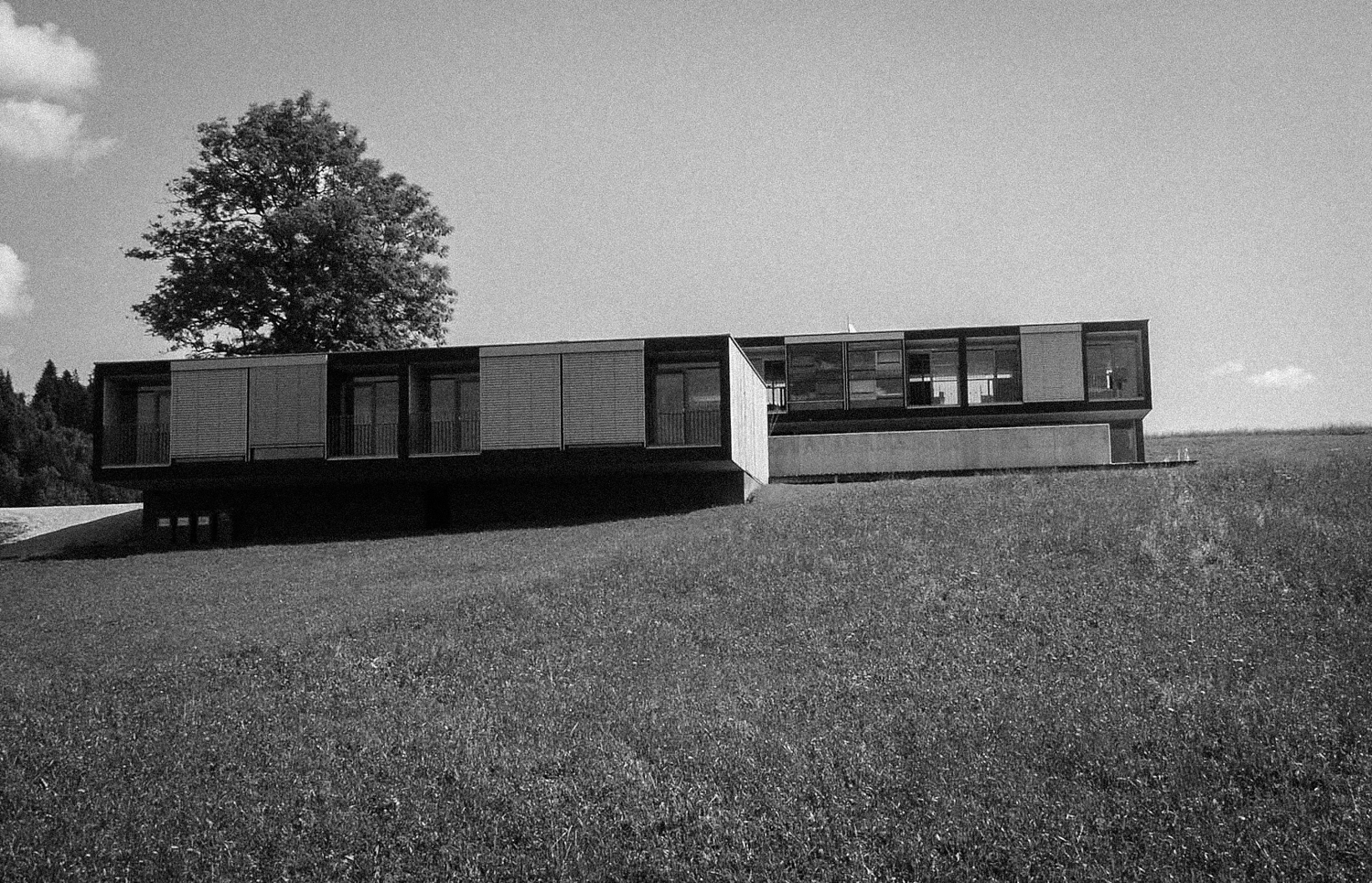

© Archiv BauKultur Steiermark, HolzBoxTirol

Fladnitzer Straße 29, 8162 Passail

HolzBox ZT-GMBH, Innsbruck

Marktgemeinde Passail

2004

Baufirma Strobl, Weiz/Preding

Ing. Gerhard Feldgrill, Passail

Dipl.-Ing. Georg Kanhäuser, Vorsitz

Bmst. Ing. Alfred Fruhmann

HR Dipl.-Ing. Karl Glawischnig

Arch. Dipl.-Ing. Max Stoisser

Arch. Dipl.-Ing. Josef Hohensinn

2003 wurde vom Land Steiermark ein Architekturwettbewerb zum Thema „Multifunktionale Campmodule“ als Reaktion auf die selten befriedigenden Gestaltungsansprüche der vielen, teils „jodelnden“ Negativbeispiele im Bereich der boomenden „Freizeitarchitektur“ für Beherbergungsbetriebe – Stichwort „Hüttendorf“ – ausgeschrieben. Das Sieger-Projekt der Ziviltechnikergruppe HolzBoxTirol brachte eine formal sehr schlichte, modulare und flexibel kombinierbare Lösung. (Zitat des Architekten Ferdinand Reiter: „Da ist einfach die Frage, ob man eine Symphonie oder den Musikantenstadl hören will …“) Der Initiative und Durchsetzungskraft des Herrn Bürgermeister Rettinger sowie seiner Aufgeschlossenheit gegenüber zeitgemäßer Formensprache ist es zu verdanken, dass im Anschluss an die umfangreichen Sportanlagen der Marktgemeinde Passail die erste dieser innovativen Variante einer modularen Ferienwohnanlage – noch dazu ohne EU-Fördermittel – entstanden ist: Die aus vorgefertigten Einheiten zusammengestellte und auf Stahlbetonsockeln montierte Anlage besteht aus zwei höhenversetzten Blöcken mit verbindender, platzartiger Freifläche. Die Kombination aus verschieden großen Modulen ermöglicht eine Vielzahl an Nutzer-Varianten. Das Projekt überzeugt durch seine klare und funktionale Baugestaltung mit geringer Höhenentwicklung, sowie die gute und sensible Einfügung in die Hanglage durch deutliches Rückversetzen des Sockelgeschosses. Die einzelnen Fassaden bieten ein reizvolles Spiel von Materialien und vor- und rückspringenden Flächen, sodass durch Zusammenstellung der Module ein klar strukturiertes, spannendes Gesamtbild entsteht.